ファブリー病との付き合い方が知りたい社会保障制度医療費を助成する制度

主に18歳以上が利用できる医療費助成制度

(18歳未満でも利用可能)

指定難病医療費助成制度

(2023年10月時点)

「指定難病医療費助成制度」とは?

ファブリー病を含む指定難病※1の患者さんが、安心して治療を続けられるように、その病気の治療に関わる医療費に対して助成(特定医療費の支給)を受けられるものです。

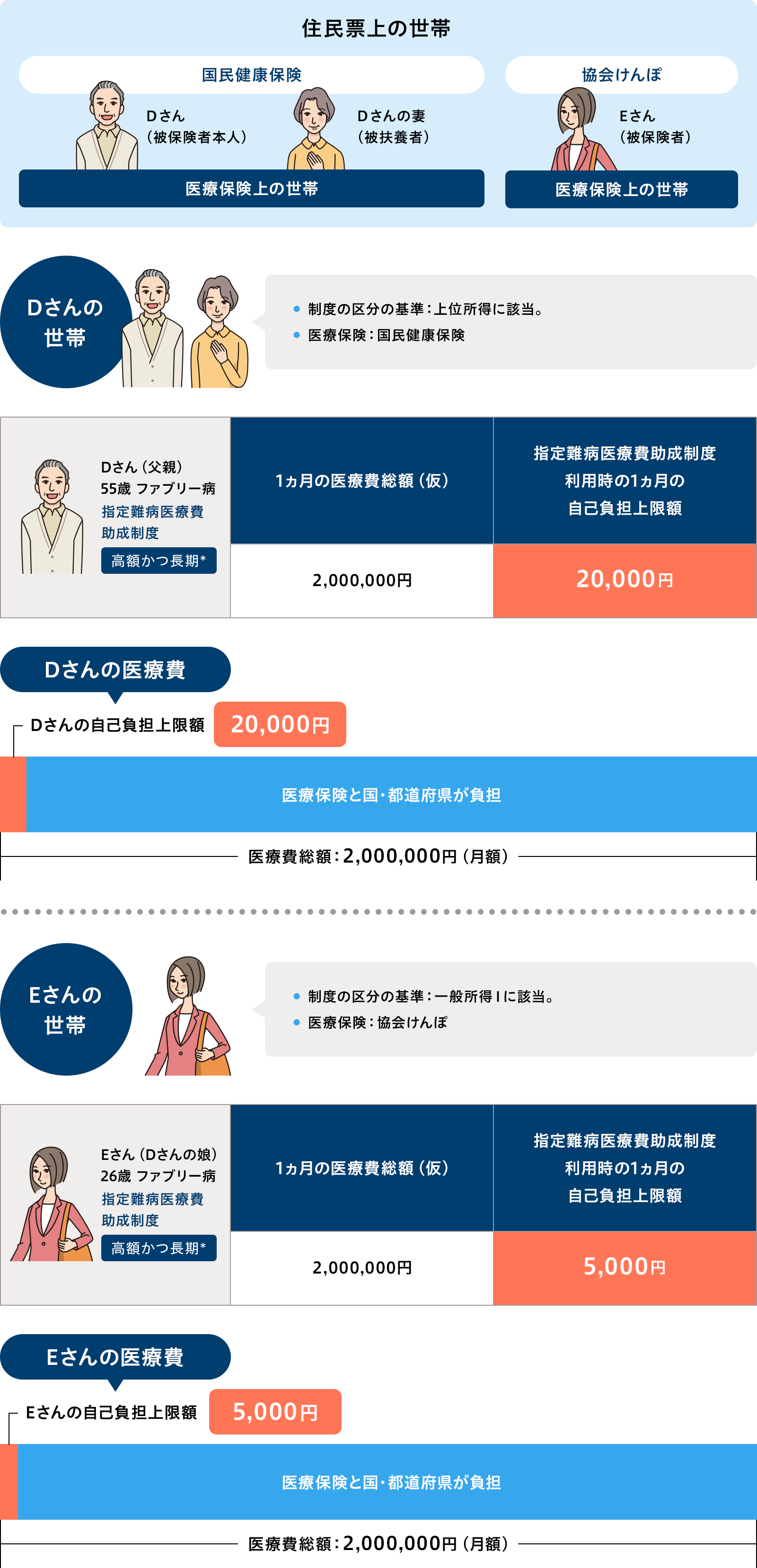

申請を行い、交付された医療受給者証を受診のときに提示すると、ファブリー病の治療に関する医療費は、一定の金額(自己負担上限額)以上の負担がかからなくなります。自己負担上限額は、世帯※2の所得などによって決まります。

※1ファブリー病を含むライソゾーム病は、厚生労働省が指定する指定難病338病の一つです。

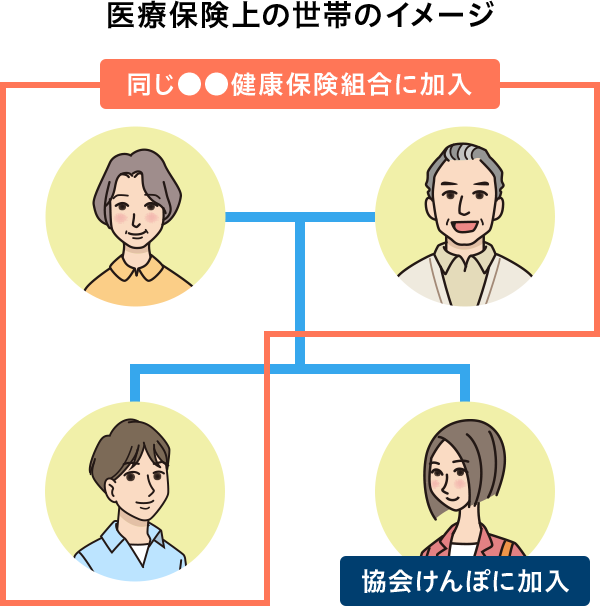

※2この制度上の「世帯」は、住民票上の世帯とは違い、同じ医療保険に加入している家族のことをいいます。

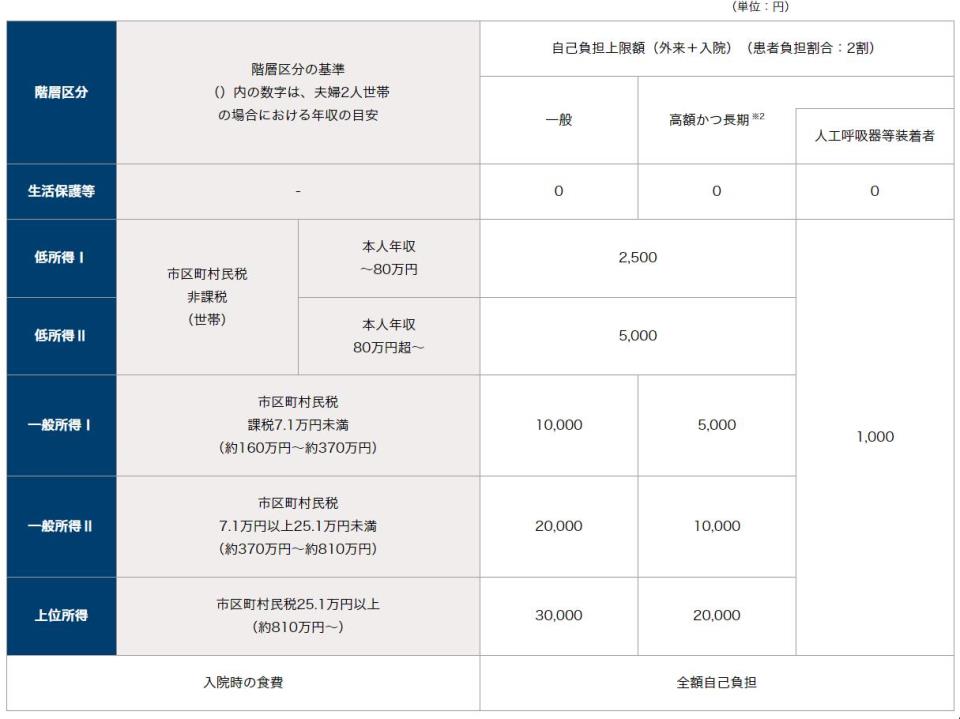

医療費助成における自己負担上限額(月額)※1

※1月の自己負担上限額は、医療受給者証とともに交付される「自己負担上限管理表」で管理されます。

※2高額かつ長期:指定難病の1ヵ月当たりの医療費総額が50,000円を超えた月が年間で6回以上あるとき、「高額かつ長期」に該当し、自己負担額が軽減されます。

難病と指定されていても、重症度分類等で重症と見なされず、軽症となる場合は医療費助成の支給が認定されず、助成が受けられません。

ただし、軽症の症状を保つため、高額な医療費がかかる場合は特例として対象となり、医療費が助成される場合があります。

制度を利用する際に注意することは?

- 制度の利用には申請が必要です。

- 医療受給者証に記載されている病名以外の病気やけがの医療費は助成の対象となりません。

- 助成対象となる医療費は、都道府県などが指定している指定医療機関を利用した場合のみです(緊急時を除きます)。

- 医療受給者証の有効期間は1年間です。ファブリー病の患者さんは、続けて助成を受けるために更新の申請を忘れずに行う必要があります。

指定難病医療費助成制度の申請の流れ

-

市区町村の役所など、該当の申請窓口に行き、下記の書類をもらう。

市区町村の役所など、該当の申請窓口に行き、下記の書類をもらう。

-

- 全員が必要な書類

-

- 申請書

- 診断書(臨床調査個人票)

- 住民票

- 世帯の所得を確認できる書類(市区町村民税、(非)課税証明書など)

- 医療保険の所得区分確認書類

- 保険証(写しなど)

- 必要に応じて提出する書類

-

- 世帯内にほかに指定難病または小児慢性特定疾病の患者さんがいて医療費助成を受けている場合、そのことを証明する書類

- 医療費について確認できる書類(高額かつ長期、または軽症高額に該当することを確認するために必要な領収書など)

- 介護保険被保険者証の写し

-

申請書を記入し、保険証(写しなど)を用意する。

申請書を記入し、保険証(写しなど)を用意する。

-

難病指定医の医師に、診断書(臨床調査個人票)を記入してもらう。

難病指定医の医師に、診断書(臨床調査個人票)を記入してもらう。

-

-

STEP1の、「全員が必要な書類」をそろえ、申請の窓口に提出する。

STEP1の、「全員が必要な書類」をそろえ、申請の窓口に提出する。

※該当する方は、「必要に応じて提出する書類」も提出する。

-

医療受給者証が交付される。

医療受給者証が交付される。

-

医療受給者証を持って、指定の医療機関を受診する。

医療受給者証を持って、指定の医療機関を受診する。

-

申請の際のポイント

- 窓口でファブリー病と言って伝わらなかった場合には?

- 制度の対象疾患では、「ライソゾーム病」を大項目として、「ファブリー病」はその中の一つの疾患として記載されています。そのため、窓口では、病名を「ファブリー病」ではなく「ライソゾーム病」と伝えるほうが、手続きがスムーズな場合があるかもしれません。

- 医療受給者証が手元に届くまでの期間は?

- 申請から医療受給者証が交付されるまで数か月程度かかります。

- 医療費助成はいつから使えるのか?

- 診断年月日からとなります。

<今まで>

申請をして窓口で受理された日。

<2023年10月1日以降>

重症度分類*を満たしていると診断された日。(重症化時点)

上記のように変更になりました。

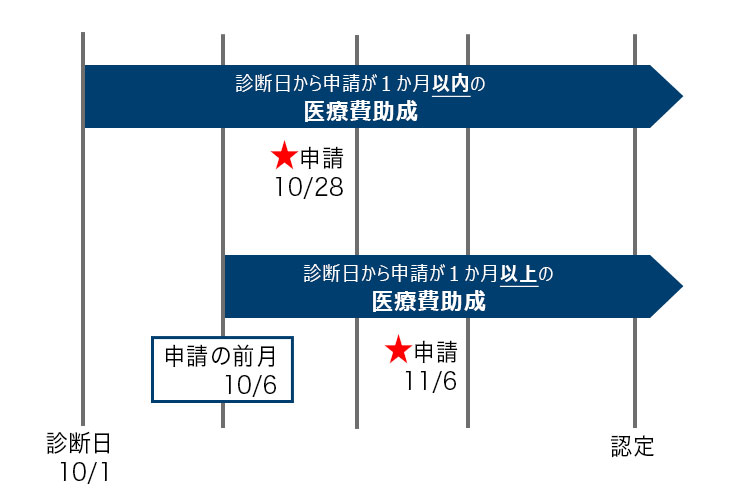

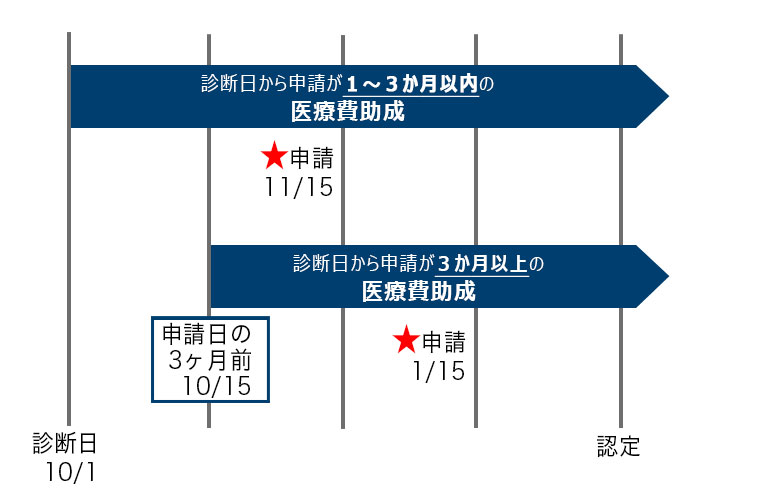

医療費助成の申請日から遡りの期間は原則1か月となります。ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったやむを得ない理由があるときは最長3か月となります。以下の「遡りの具体例」を参照してください。

重症度分類を満たしていると診断されたら、速やかに医療費助成を申請しましょう。

*難病センターHPライソゾーム病

https://www.nanbyou.or.jp/entry/4061

- 医療受給者証交付までの間に立て替えたお金を受け取る方法は?

- 市区町村の窓口*で「払い戻し請求」を行うことで、受け取ることができます。

<払い戻しの対象>

「重症度分類を満たしていると診断された日」から受給者証が届いた月までの間にかかったファブリー病の治療費のうち、医療受給者証による自己負担上限額を超えた医療費です。ただし、申請日から診断された日の遡りの期間は原則1か月となります。以下の「遡りの具体例」を参照してください。

*お住いの地域によって申請の窓口や、必要な書類が異なります。マイナンバー確認書類と本人確認書類があると住民票と課税証明書(一部の健康保険の方を除く)が不要になる場合があります。

詳しくは最寄りの保健所や、市区町村の窓口、かかりつけ医療機関の医療ソーシャルワーカーなどに相談してください。 - ○1か月以内の遡り

- ○3か月以内の遡り

- 診断日からひと月以内に申請を行わなかったやむを得ない理由があるとき

例)・医療機関で、臨床調査個人票又は医療意見書の作成に時間を要した

・大規模災害に被災した 等

【医療費助成遡りの具体例】

-

監修:公益社団法人 日本医療社会福祉協会

医療ソーシャルワーカー 早坂 由美子 先生